Themenhighlight Dezember: Rückblick und Ausblick - die nächsten 200 Jahre

Von der Holzhand zur Hightech-Prothese

Die menschliche Hand ist ein Wunderwerk: agil, stark und extrem feinfühlig. Genau das macht Handprothesen so anspruchsvoll. Am KIT entwickelt ein Team der Forschungsgruppe Hochperformante Humanoide Technologien (H2T) am Institut für Anthropomatik und Robotik neue Generationen smarter Prothesen – inspiriert von einer Erfindung aus den 1940-ern, die sogar die Klima- und Umweltforschung beeinflusste.

Wie das zusammenhängt? Schon vor mehr als 80 Jahren, in 1943, entwickelte Dr. Reinhold Reiter die erste eine elektrische Handprothese aus Holz, die er „Elektrokunsthand“ nannte. Doch es gab ein Problem: Bei bestimmten Wetterlagen funktionierte die Steuerung über die Nervenimpulse im Armstumpf nicht.

Erste Handprothese weltweit

Reiter stellte fest, dass elektrische Zustände in der Luft nicht nur die Prothese beeinflussten, sondern auch das Schmerzempfinden seiner Patientinnen und Patienten. Das brachte ihn auf ein neues Forschungsfeld: „Meteorobiologie“ – die Verbindung von Wetter und biologischen Prozessen. Reiter baute ein eigenes Observatorium und später ein Messnetz in Bayern auf. Ab 1954 untersuchte er sogar die Radioaktivität in der Luft – und fand Spuren von Atombombentests.

Aus diesen Arbeiten entwickelte sich ein breites Feld der Umweltforschung: vom Sauren Regen in den 1980-ern bis zur Luftverschmutzung in den 1990-ern. Heute geht es um die Folgen des Klimawandels wie Starkregen oder Dürren. Das von Reiter gegründete Institut ist seit 1962 in Garmisch-Partenkirchen beheimatet und gehört seit 2002 zum Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT.

Alte Ideen bringen neue Forschung

Die bahnbrechenden Arbeiten Reiters werden am KIT fortgeführt. Die Forschungsgruppe H2T arbeitet an der „KIT Prosthetic Hand“, einer High-End-Prothese, die sich individuell anpassen lässt. Diese sieht wie eine echte Hand aus, schließt sich in nur 1,2 Sekunden und hat sogar eine Kamera in der Handfläche sowie ein OLED-Display auf dem Handrücken. Zwei Versionen gibt es bisher – in der durchschnittlichen Größe weiblicher und männlicher Hände. Die Erkenntnisse fließen nicht nur in Prothesen ein – sondern auch in die Robotik und Medizin der Zukunft.

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können. (mex)

Themenhighlight November: Wissen vermitteln

Ingenieure des Universums: Wie Ferdinand Redtenbacher die Lehre im Maschinenbau revolutionierte

Wissen vermitteln – das war das Ziel von Ferdinand Redtenbacher. Ans Polytechnikum Karlsruhe kam der gebürtige Österreicher 1841 Professor für Maschinenbau. Das Fach galt damals noch als Handwerk, Ingenieure betrachtete man als bessere Mechaniker, Erfahrung zählte mehr als Theorie. Doch der Bildungsvisionär Redtenbacher wollte mehr: Er machte aus dem Maschinenbau eine Wissenschaft – und aus Technikstudierenden gebildete Menschen.

Aus Maschinenbau wird Wissenschaft

Redtenbachers Ideal war die „Kultur des industriellen Publikums“. Für ihn gehörten Literatur, Philosophie und Kunst genauso zur Ingenieurbildung wie Mechanik und vor allem Mathematik. Er lehnte Tüftelei ab und setzte auf fundierte Berechnungen, wenn es ans Konstruieren von Maschinen und Bauteilen ging. Für ihn war klar, „dass die Mathematik kein Luxus ist und dass man mit derselben in dem Maschinenbau etwas leisten kann, vorausgesetzt, dass man vom Praktischen etwas versteht“.

Ingenieure mit Geist: Bildung über Technik hinaus

Aber Redtenbacher holte auch Geisteswissenschaftler in den Unterricht, ließ seine Studenten über Miltons Gedichte diskutieren – genauso wie über Dampfmaschinen. Sein Ansatz: Nur wer Geist und Technik verbindet, kann wirklich gute Ingenieure hervorbringen.

Redtenbachers Vermächtnis

Doch der Pionier des wissenschaftlichen Maschinenbaus dachte noch größer: Er wollte keine „badischen Ingenieure“ ausbilden, sondern „Ingenieure des Universums“ – das war seine Vision. Gut anderthalb Jahrhunderte nach Redtenbachers Tod wurde sie Wirklichkeit: 2014 reiste der ESA-Astronaut Alexander Gerst, der in Karlsruhe Geophysik studiert hatte, mit der Internationalen Raumstation ISS 200 Millionen Kilometer durch den Weltraum. Im Handgepäck hatte „Astro Alex“ eine Fahne mit dem Logo des KIT. Sie hängt jetzt im Eingangsbereich der Bibliothek.

Redtenbachers Ansatz war revolutionär – und ist heute aktueller denn je. Denn Wissen vermitteln heißt nicht nur, Fakten zu lehren, sondern Menschen auszubilden, die Technik verstehen und Verantwortung übernehmen. Damit legte er den Grundstein für das, was das KIT bis heute ausmacht.

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können. (mex)

Themenhighlight Oktober: Stadt der Zukunft

Grün, sozial, visionär: Karlsruher Professoren entwerfen die Stadt der Zukunft

Wie wollen wir in Zukunft leben? Diese Frage beschäftigt Stadtplanende, Architektinnen und Architekten sowie Klimaforschende weltweit. Am KIT haben schon vor über 100 Jahren Reinhard Baumeister und Friedrich Ostendorf erste Antworten gegeben.

Reinhard Baumeister, Professor für Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Karlsruhe, war einer der ersten systematischen Stadtplaner Deutschlands. Schon Ende des 19. Jahrhunderts forderte er Grün- und Freiflächen und durchdachte Stadterweiterungen, was für seine Zeit revolutionär war. Denn Stadtplanung im 19. Jahrhundert war oft unsystematisch und ohne übergreifendes Konzept. Viele Städte wuchsen durch Industrialisierung und Landflucht schnell und chaotisch. Lebensqualität spielte gerade in ärmeren Vierteln kaum eine Rolle. Baumeister sah Städtebau als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Auch Friedrich Ostendorf, Professor für Städtebau, war ein Vordenker und ein Praktiker. In seinen Vorlesungen an der Technischen Hochschule Karlsruhe lehrte er nicht nur, wie sich Straßen und Plätze anlegen lassen, sondern vor allem, wie man Städte für Menschen baut. Grünflächen, kurze Wege, gesunde Luft – das waren für ihn keine Luxusideen, sondern Grundvoraussetzungen für ein gutes Leben in der Stadt. Seine Vision: eine Stadt, die sowohl effizient organisiert ist als auch hohe Lebensqualität bietet.

Ostendorf realisierte seine Ideen im Karlsruher Stadtteil Rüppurr. Dort entstand Anfang des 20. Jahrhunderts die Gartenstadt Karlsruhe, ein Modellprojekt für gesundes, sozial durchmischtes und naturnahes Wohnen. Inspiriert von der englischen Garden-City-Bewegung, setzte man auf viel Grün, kurze Wege und eine durchdachte Infrastruktur.

Auch heute wird am KIT an der Stadt der Zukunft geforscht: an nachhaltigem Bauen, smarter Mobilität und urbaner Resilienz. Die Verbindung von Technik, Gesellschaft und Umwelt ist dabei der zentrale Gedanke, ganz im Sinne Ostendorfs. (mex)

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

Themenhighlight September: Kooperation in der Wissenschaft

Beton gegen Atomgefahr – Wie Karlsruher Forscher nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl Kraftwerksicherheit neu definierten

Manchmal beginnt wissenschaftlicher Fortschritt nicht im Labor, sondern im Zugabteil. So geschehen in den 1980er-Jahren, als zwei Karlsruher Forscher – der Bauingenieur Josef Eibl von der damaligen Universität Karlsruhe und der Reaktorphysiker Günther Keßler vom Kernforschungszentrum – regelmäßig gemeinsam zur Kommission für Reaktorsicherheit nach Bonn fuhren. Ihr Gesprächsthema: die Katastrophe von Tschernobyl 1986 und wie sich so etwas in Deutschland verhindern lassen könnte.

Eibl, Experte für Brückenbau und ein Mann mit Hang zur Praxis, stellte Keßler immer wieder dieselbe Frage: „Sag´ mir die Kräfte – ich bau dir ein Containment drum herum, das das aushält.“ Keßler, zunächst skeptisch, ließ sich schließlich überzeugen und verbrachte einen ganzen Sommer damit, die physikalischen Belastungen zu berechnen, die bei einer Kernschmelze auftreten könnten. Später erinnerte er sich: „Professor Eibl von der Universität hat mich immer gequält. Eines Tages hatte er mich so weit, dass ich mich hingesetzt und die wesentlichen Punkte, die zum Versagen dieses Containments in Tschernobyl führten, bestimmt habe.“

Was als kollegiales Geplänkel begann, entwickelte sich zur bahnbrechenden Innovation: Die Idee der Karlsruher Forscher wurde später im deutschen Atomgesetz verankert und zum Standard für alle Kraftwerksneubauten. Ein Paradebeispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit – und dafür, wie aus einem beiläufigen Gespräch echter Fortschritt entstehen kann.

Themenhighlight August: Wissenschaft und Ethik

Brot und Sprengstoff aus Luft - Habers Wirken

Der Name Fritz Haber steht für die Dualität von Fortschritt und Zerstörung: großartige wissenschaftliche Errungenschaften – und die verheerenden Folgen ihres Einsatzes für zerstörerische Zwecke. Der Chemiker forschte und lehrte von 1894 bis 1911 in Karlsruhe und revolutionierte dabei die Landwirtschaft. Später wandte er sich der Kriegsforschung zu und entwickelte Giftgas.

Die Revolution der Landwirtschaft

1904 begann Fritz Haber mit Experimenten zur Ammoniaksynthese. Nach einem Weg, das stechend riechende Gas künstlich herzustellen, suchten damals viele Wissenschaftler, denn Ammoniak hatte sich in Verbindung etwa mit Schwefelsäure als hervorragender Dünger erwiesen. Und weil die Bevölkerung in den europäischen Ländern während der Industrialisierung rasant wuchs – bis 1900 hatte sich die Zahl der Deutschen binnen eines Jahrhunderts auf 55 Millionen mehr als verdoppelt –, mussten die Erträge der Landwirtschaft gesteigert werden. Gleichzeitig war natürlicher Dünger wie Tierdung knapp. Ammoniak aus den Bestandteilen Stickstoff und Wasserstoff herzustellen, lag daher nahe, gelungen war es aber noch niemandem.

Durchbrüche: Druck, Temperatur und die industrielle Umsetzung

Der entscheidende Kniff, der schließlich den Durchbruch brachte, war die Kombination aus starkem Druck und hoher Temperatur. Im Frühjahr 1909 experimentierte Haber dazu mit verschiedenen exotischen Katalysatoren wie Osmium und Uran. Mit einer neu entwickelten Apparatur – geeignete Hochdrucktechnologie wie Konusventile hatte es bis dahin nicht gegeben –, bei einem Druck von 185 Atmosphären und einer Temperatur von 600 bis 900 Grad tropfte aus dem Druckofen im Labor schließlich flüssiges Ammoniak.

Habers Durchbruch im Labor auch industriell umzusetzen, ist der Verdienst des Ingenieurs Carl Bosch. In den BASF-Laboren in Ludwigshafen führten Boschs Chemiker zehntausende Versuchsreihen durch und fanden schließlich einen Katalysator, der effizient, stabil und wirtschaftlich war: „Schmutziges Eisen“, ein eisenhaltiges Material, das man mit Kaliumoxid und anderen Verunreinigungen versetzte, um die katalytische Wirkung zu verbessern, wurde zum industriellen Standardkatalysator für das Haber-Bosch-Verfahren.

Vom Dünger zur Munition – und zum verheerenden Einsatz von Giftgas

Dafür, dass mit wissenschaftlichem Fortschritt auch ethische Herausforderungen einhergehen können, ist die Geschichte von Fritz Haber ein eindringliches Beispiel: Während des Ersten Weltkriegs nutzte das Deutsche Reich das Haber-Bosch-Verfahren zur Herstellung von Sprengstoff und Munition – mit Ammoniak als Ausgangsstoff für die Erzeugung von Salpetersäure, die sich wiederum mit Basen zu Salpeter umsetzen lässt. Als die Alliierten Deutschland mit einer Seeblockade von den natürlichen Salpeterquellen in Südamerika abschnitten, wurde die synthetische Produktion von Ammoniak entscheidend für die Fortführung des Kriegs. Die Folge waren Düngermangel und Ernteausfälle. In vier Jahren Krieg starben etwa 800 000 Deutsche an Unterernährung.

Als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin arbeitete Haber darüber hinaus an der Entwicklung von Giftgas: Am 22. April 1915 überwachte er – ausstaffiert mit einer selbst entworfenen Chemiker-Uniform – persönlich den ersten großflächigen Einsatz von Chlorgas nahe der belgischen Stadt Ypern, dem Tausende Soldaten zum Opfer fielen und der eine neue Ära der Kriegsführung einleitete. Chemische Waffen töteten im Ersten Weltkrieg schätzungsweise 92 000 Soldaten auf besonders qualvolle Weise und verwundeten oder verstümmelten 1,3 Millionen weitere.

Nobelpreis und Kontroversen

Fritz Haber und seine Motive zu verstehen, fällt heute schwer: Sein Lebensweg ist ein Beispiel für den eines intellektuellen Bürgers des 19. Jahrhunderts. Als Sohn eines Kaufmanns drängte es ihn in die Wissenschaft, wo er nicht nur als brillanter Forscher in Erscheinung trat, sondern auch ein als seinen Studierenden zugewandter Lehrer beschrieben wird, der seine Vorlesungen mit beißendem Humor würzte.

Sein Team in Karlsruhe war international besetzt mit Wissenschaftlern aus Großbritannien, Amerika, Japan und Osteuropa. Darunter Robert Le Rossignol und Friedrich Bergius, die maßgeblich zur Entwicklung der Hochdrucktechnik beitrugen – Bergius und Bosch bekamen 1931 den Nobelpreis für ihre gemeinsamen Beiträge zur großtechnischen Umsetzung chemischer Hochdruckverfahren. Haber gehörte zu dem damals großen Kreis von Juden im Kaiserreich, die durch Leistung für den Staat und das Militär ihr Deutschsein besonders demonstrieren wollten. Der Umstand, dass er im Jahr des Kriegsendes 1918 mit dem Nobelpreis für seine Entwicklung der Ammoniaksynthese ausgezeichnet wurde, während ihn die Alliierten wegen seiner Rolle im Gaskrieg als Kriegsverbrecher suchten, zeigt die ganze Zwiespältigkeit seines Forscherlebens.

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

Themenhighlight Juli: Arbeiten am KIT

Der Glatteisspion vom KIT – Reiner Paul Fülle und der Kalte Krieg im Hardtwald

Im Jahr 1979 sorgte ein Vorfall am damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe, heute Teil des KIT, für Schlagzeilen in ganz Deutschland: Reiner Paul Fülle, der als Bilanzbuchhalter bei der „Gesellschaft für Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen“ arbeitete, wurde als Spion der DDR-Staatssicherheit enttarnt. Seit 1964 hatte er geheime Informationen aus der Nuklearforschung weitergegeben.

Als Fülle ins Karlsruher Untersuchungsgefängnis gebracht werden sollte, nahm der Fall eine filmreife Wendung: Sein Bewacher rutschte beim Aussteigen aus dem Polizeiwagen auf Glatteis aus. Geistesgegenwärtig nutzte der Agent die Chance, sprang aus dem Auto und rannte dem am Boden zappelnden, unbewaffneten BKA-Mann davon.

Die Flucht trug Fülle in der bundesdeutschen Presse den Namen „Glatteisspion“ ein. Nachdem er sich drei Tage lang in der Kunsthalle Karlsruhe versteckt hatte – zeitweise bei eisigen Temperaturen auf einem Fenstersims kauernd – setzte er sich zur Sowjetischen Militärverbindungsmission nach Baden-Baden ab. Diese schmuggelte ihn in einer Holzkiste in die DDR.

In Kleinmachnow bei Berlin lebte Fülle fortan auf Stasi-Kosten in gehobenem Stil. 1981 kehrte er überraschend in die Bundesrepublik zurück – diesmal als Überläufer. Im Zuge der „Operation Veronika“ des Bundesamts für Verfassungsschutz erhielt er eine neue Identität und ein Flugticket in den Westen. Später wurde er vom Oberlandesgericht Stuttgart wegen Landesverrats zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Fülle war nicht der einzige DDR-Agent am Forschungszentrum – noch mindestens drei weitere Spione operierten im Hardtwald. Die Stasi wollte genau wissen, was da vor sich ging. (mex)

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

Themenhighlight Juni: KIT meets Wissenschaftsjahr

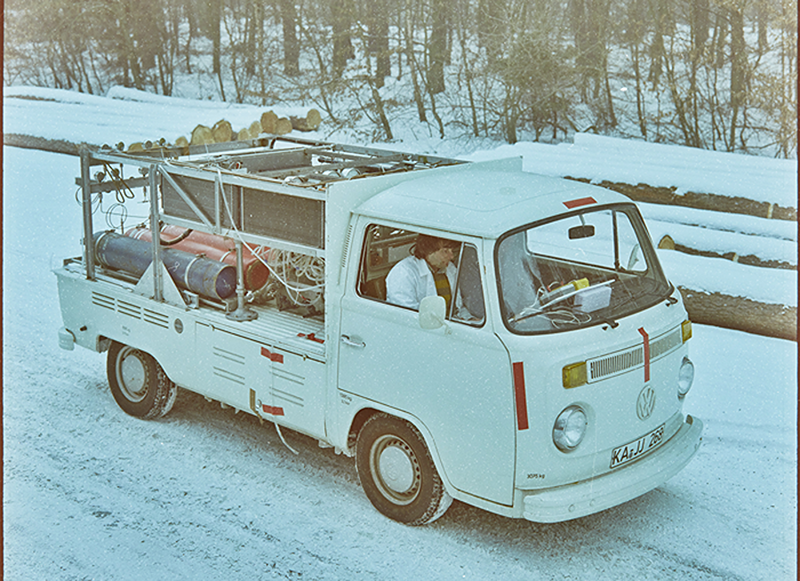

Bulli mit Pschhh – Wie ein Wasserstoffbus 1986 die Verkehrswende demonstrierte

Der VW-Bus auf dem Bild nebenan ist Geschichte und Zukunft zugleich. Das T2-Modell war eines der ersten Fahrzeuge, das mit Wasserstoff fuhr und ist somit bis heute ein Beispiel, wie die Verkehrswende aussehen könnte.

Schon damals wurde der Bus aus einer Notlage heraus entwickelt. Die Ölkrise der 1970er-Jahre machte die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Brennstoffen deutlich. Wasserstoff hingegen erschien als saubere, speicherbare und reichweitenstarke Alternative. Forschende am damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe entwickelten daher Prototypen für Brennstoffzellenfahrzeuge – lange bevor diese auf öffentlichen Straßen fuhren. Und so tuckerten im Jahr 1986 Männer in weißen Laborkitteln mit dem umgebauten VW-Bus, der mit Wasserstoff aus Gasflaschen betrieben wurde, durch den Hardtwald.

Der Bulli, der lediglich zischender Wasserdampf als Abgas erzeugte, war kein Showcar, sondern ein echtes Versuchsfahrzeug mit selbst entwickelter Brennstoffzelle und Elektromotor. Er war für den Straßenverkehr zugelassen und fuhr sowohl auf den heutigen KIT-Campus Nord als auch auf dem Hockenheimring.

Dass das Kernforschungszentrum diese Forschung vorantrieb, ist nur auf den ersten Blick erstaunlich. Tatsächlich gehörte die Suche nach einer sauberen, sicheren und bezahlbaren Energieversorgung für Deutschland zur DNA der Einrichtung. Die Forschenden nutzten ihre Erfahrung aus der Kern- und Fusionsforschung, um neue Wege zu erkunden.

Viele Jahre später griff das KIT selbst auf diese Antriebsform zurück: Zwischen 2013 und 2024 pendelte ein Wasserstoff-Shuttlebus zwischen Campus Nord und Campus Süd. Die Technologie wird inzwischen auch für Züge, LKWs und Flugzeuge weiterentwickelt.

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

Themenhighlight Mai: Wissenschaft für alle!

Die Zukunft der Lehre? In Karlsruhe geboren!

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, ist ein geläufiger Spruch – und geschickt genutzt, wird selbst ein trockener Fachvortrag durch eine bunte Projektion lebendig. Erfunden hat das Format ein Karlsruher Professor mit dem langen Namen: Bruno Ludwig Julius Boguslaus Meyer (1840– 1917). Er revolutionierte Mitte des 19. Jahrhunderts die Lehre. Mit der damals neuen Technik des Skioptikons, eines frühen Vorgängers des Diaprojektors, gelang es ihm Wissen einfacher und anschaulicher zu vermitteln. Bruno Meyer wurde 1874 als Professor für Kunstgeschichte an das Karlsruher Polytechnikum berufen. Die Vorteile per Skioptikon Bilder auf eine große Fläche zu projizieren lag darin, dass Vorträge ohne große Verzögerungen durch das Herumreichen von grafischen und fotografischen Reproduktionen vonstattengehen konnten. Mit der Berufung nach Karlsruhe trieb Meyer seine Idee weiter voran und begann aus eigenen Mitteln mit dem Aufbau einer Lichtbildsammlung. 1880 wurde ihm die Einrichtung eines Hörsaals mit Projektor und aller dazu erforderlichen Ausstattung bewilligt. Bald waren Lichtbildprojektionen nicht mehr aus dem kunstwissenschaftlichen Unterricht wegzudenken. Nach wie vor ist die Wissensvermittlung per Projektion enorm populär: Vorlesungen oder öffentliche Vorträge profitieren von aussagekräftigen Bildern, Videoclips oder Infografiken – auch wenn diese inzwischen digital sind. Original Glasdias aus der Sammlung von Bruno Meyer sind bis 19. Oktober 2025 in der Jubiläumsausstellung „200 Jahre KIT – 100 Objekte. Teile des Ganzen.“ im ZKM | Zentrum für Kultur und Medien Karlsruhe zu sehen. Weitere Geschichten rund um das KIT finden Sie darüber hinaus bis 2030 in der Online-Ausstellung KIT - 100objekte Startseite.

Auch heute arbeiten Forschende des KIT daran, Inhalte von Vorlesungen und Vorträgen für alle leichter zugänglich zu machen. So entwickelte ein Team um Prof. Alexander Waibel am KIT den Lecture Translator, der Sprachbarrieren überwindet. Das System übersetzt Vorträge in Echtzeit in 18 Sprachen, und bietet dank KI auch automatische Funktionen wie „Q&A“ oder „Auto-Links“. Selbst wenn die Erfindungen über 100 Jahre trennt – das Ziel bleibt gleich: Wissenschaft möglichst breit zu vermitteln.

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

Themenhighlight April: Wir verändern die Welt - von gestern bis heute für morgen

Der (sehr) gerade Rhein – Tullas Ingenieurleistung

Der Rhein gerade wie ein Strich? Das verdanken wir dem Ingenieuroffizier und geistigen Vater der Polytechnischen Schule (später KIT) Johann Gottfried Tulla (1770-1828). Dieser wollte den lückenhaften Hochwasserschutz am Rhein zu einem umfassenden System der Flussbefestigung ausbauen.

Denn der ungebändigte Strom des Rheins brachte den ohnehin armen Menschen an seinen Ufern seit Jahrhunderten Not und Elend: Häuser, Vieh und Ernten fielen regelmäßig dem Hochwasser zum Opfer. Zogen sich die Fluten endlich zurück, brüteten in den Brackwassertümpeln Krankheitserreger wie Malaria. Die Begradigung sollte nicht nur den Fluss zähmen, sie versprach auch neues Ackerland und eine bessere Schiffbarkeit.

Trotzdem regte sich Widerstand bei den Anrainerinnen und Anrainern, die Einbußen beim Fischfang und Goldwaschen befürchteten. 1818 gelangen aber die ersten Durchstiche bei Knielingen und Eggenstein, nahe Karlsruhe.

Doch das Graben, damals mit Schaufeln, Schubkarren und Pferdefuhrwerken, war mühsam. Tulla wählte eine andere, geniale Methode: Das Wasser sollte die Arbeit machen. Er ließ kein neues Flussbett ausheben, sondern nur Gräben als Abkürzungen zwischen den weiten Flussschleifen. Da die Kanäle die gleiche Höhendifferenz wie die gewaltigen Schleifen auf einer kürzeren Strecke zurücklegten, war das Gefälle größer und die Strömung stärker. So fielen die Gräben von selbst ineinander und erreichten peu à peu die volle Breite von 240 bis 300 Metern.

Nach Tullas Tod 1828 vollendete Max Honsell, ein Absolvent der Polytechnischen Schule, den Ausbau zur Schifffahrtsstraße von Mannheim bis Straßburg. Danach entwickelte sich der Rhein zu einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. 2020 wurden zwischen Basel und der niederländischen Grenze 160 Millionen Tonnen Güter transportiert.

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

Themenhighlight März: Ausgründungen und Transfer

Das erste Start-up des KIT… im Jahr 1836

1836 gründeten zwei Absolventen des KIT (damals Polytechnikum) die Maschinenfabrik Karlsruhe. Ursprünglich begonnen hatte das Start-up der Jungunternehmer Emil Keßler und Theodor Martiensen als mechanische Werkstätte. Die Firma entwickelte sich aber schnell weiter: 1841 baute das Werk die erste in Baden gefertigte Lokomotive namens „Badenia“ für die Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen. Und schon 1847 waren die deutschen Lokomotiven den englischen Originalen technisch überlegen. Der deutsche Maschinenbau hatte sich mithilfe Karlsruher Ingenieure bei der größten und komplexesten Technologie jener Zeit von den einstigen Vorreitern emanzipiert.

Die Maschinenfabrik Karlsruhe spielte auch sonst eine wichtige Rolle bei der Frühindustrialisierung Deutschlands. Sie fertigte nicht nur Lokomotiven, sondern auch Geräte, Kleinmaschinen und Eisenbahnzubehör. Die Fabrik war ein bedeutender Arbeitgeber in der Region und beschäftigte im Laufe der Jahre viele bedeutende Ingenieure, darunter die Automobil-Pioniere Carl Benz, Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach. Carl Benz, Alumnus des KIT und späterer Erfinder des Automobils, begann hier 1864 als Schlossergeselle seine Karriere. 1867 – Carl Benz hatte das Unternehmen schon wieder verlassen – wurden Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach als Werkstattleiter und Konstrukteur eingestellt. Beide hatten zuvor bei der Firma von Eugen Langen, einem weiteren Alumnus, in Köln als Mechaniker gearbeitet. 1885 sollten Daimler und Maybach in Cannstatt gemeinsam den legendären Daimler-Reitwagen entwickeln, das weltweit erste benzingetriebene Motorrad, bevor sie endgültig im Automobilsektor durchstarteten. Die Holzkonstruktion erinnerte an die berühmte Laufmaschine des Karlsruher Erfinders Karl Drais. (mex)

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

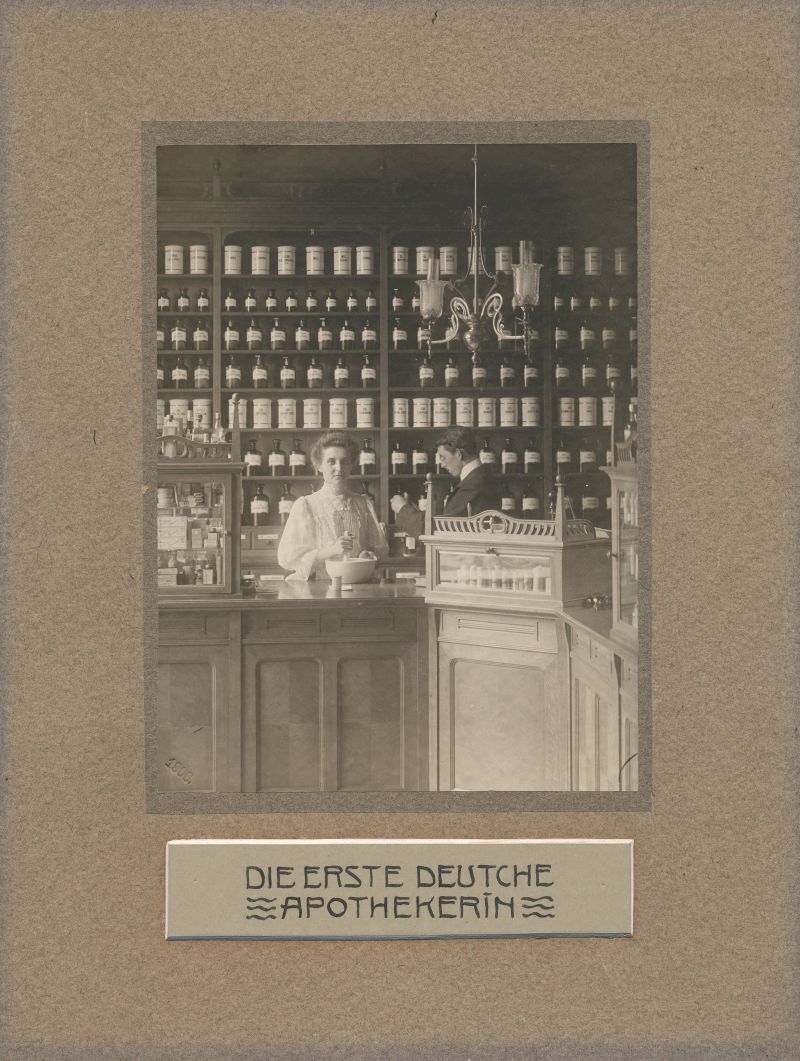

Themenhighlight Februar: Women in Science

Frauen im Studium? Lange undenkbar

Die Entwicklung des Frauenstudiums war ein langer Weg. Während Länder wie die USA oder die Schweiz Universitäten für Frauen 1833 beziehungsweise 1864 öffneten, blieben ihnen deutsche Hochschulen lange verschlossen. Erst 1900 ließ die badische Regierung Frauen probeweise studieren – ein Novum für das Deutsche Kaiserreich. Die ersten regulär immatrikulierten Studentinnen waren die Karlsruherin Johanna Kappes und weitere Frauen, die an der Universität Freiburg und der Technischen Hochschule Karlsruhe studierten. Magdalena Meub, die 1904/05 ihr Studium aufnahm, wurde später Deutschlands erste approbierte Apothekerin. Thekla Schild, die 1908 ihr Studium begann, war die erste Diplom-Ingenieurin in Baden und die dritte in Deutschland.

Bereits vorher gab es erste Ansätze: Seit 1885 existierte in Karlsruhe eine private Malerinnenschule und ab 1887 konnten Frauen als Gasthörerinnen manche Vorlesungen besuchen. 1893 wurde in Karlsruhe das erste deutsche Mädchengymnasium gegründet, das Mädchen gezielt auf das Abitur vorbereitete – ein bedeutender Schritt, da bisher nur „Höhere Mädchenschulen“ existierten, die sie bis zur zehnten Klasse unseres heutigen Schulsystems ausbildeten.

Nach der Zulassung 1900 blieben Frauen an technischen Hochschulen wie Karlsruhe zunächst eine Randerscheinung. Erst nach dem Ersten Weltkrieg stieg ihre Zahl langsam an. Doch die NS-Zeit brachte Rückschritte: 1934 wurden Zulassungsbeschränkungen erlassen. Nach dem Krieg wuchs der Frauenanteil wieder, erreichte in den 1970er-Jahren erstmals acht Prozent und stieg bis 1980 auf über 14 Prozent.

Heute liegt der Frauenanteil am KIT bei 29 Prozent, darunter 18 Prozent der Professuren, mit vielfältigen Initiativen zur Förderung von Frauen in MINT-Fächern. (mex)

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.

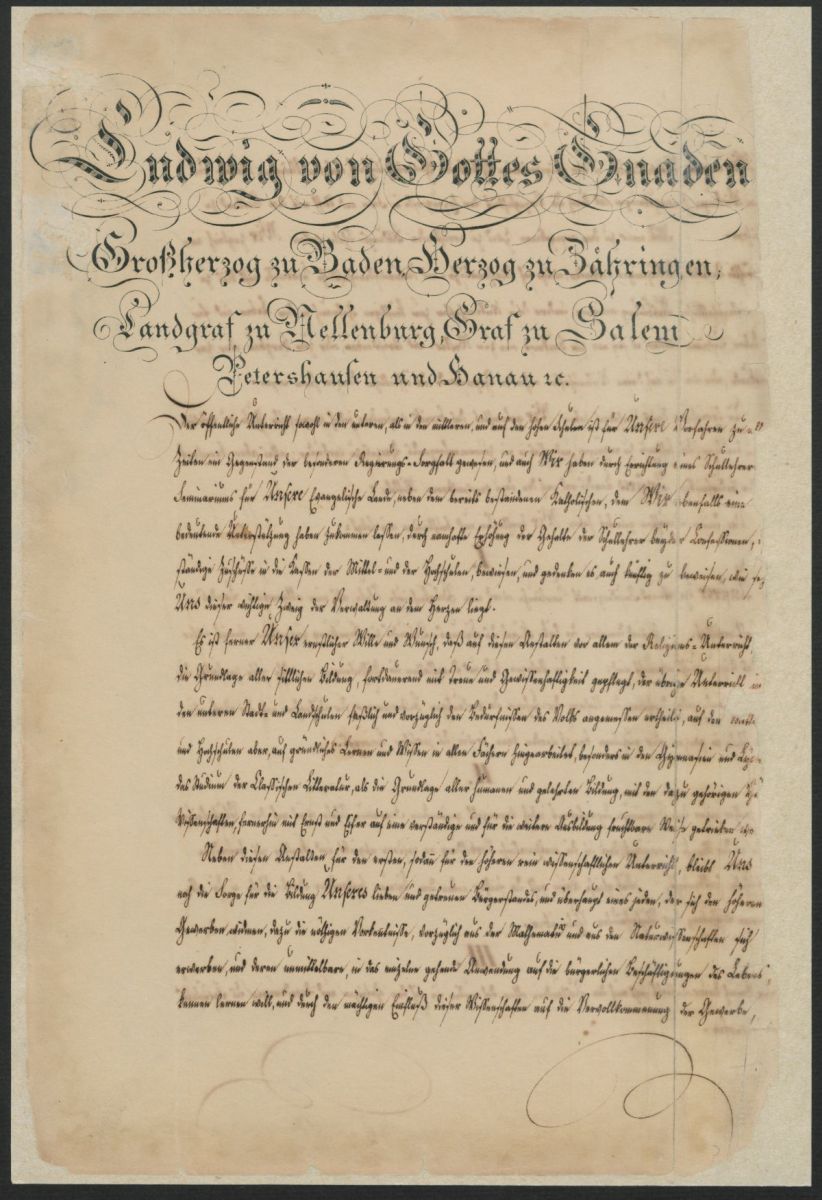

Themenhighlight Januar: 200 Jahre KIT

200 Jahre KIT

2025 feiern wir ein besonderes Jubiläum: Vor 200 Jahren, am 7. Oktober 1825, unterzeichnete Großherzog Ludwig I. von Baden das Gründungsdekret für die Polytechnische Schule in Karlsruhe – der Grundstein für das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Seitdem prägt das KIT Wissenschaft und Forschung.

Ferdinand Redtenbacher revolutionierte im 19. Jahrhundert den Maschinenbau durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Ingenieurausbildung. Der Physiker Heinrich Hertz entdeckte die elektromagnetischen Wellen und ermöglichte die drahtlose Kommunikation. Otto Lehmann legte mit seiner Forschung zu flüssigen Kristallen die Basis für Flachbildschirme und Smartphones. Fritz Haber entwickelte das Haber-Bosch-Verfahren, das die industrielle Düngemittelproduktion ermöglichte und die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung sicherte. Studentinnen wie Maria Gernet, Magdalena Meub, Irene Rosenberg, Thekla Schild ebneten den Weg für das Frauenstudium. KIT-Absolvent Carl Benz erfand das Automobil und veränderte die Mobilität weltweit. In Karlsruhe wirkten auch früh Informatik-Pioniere: Die erste deutsche Fakultät wurde hier gegründet, und 1984 empfing man die erste deutsche E-Mail. Aus der in der Nachkriegszeit etablierten Kernforschung gingen bedeutende Fortschritte in der Mikrosystemtechnik, der Nanotechnologie und der Materialwissenschaft sowie der Klimaforschung hervor.

Heute arbeiten Forschende an alternativen Kraftstoffen, Klima- und Gesundheitsforschung, Energie- und Nanotechnologien. Das KIT steht für 200 Jahre Fortschritt und Innovation – ein Grund zu feiern! (mex)

Neugierig geworden? Mehr über die Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können oder, als Angehörige des KIT, im Intranet kostenlos herunterladen können.