Geologie im Wandel der Geschichte und Gesellschaft – vom Bergbau zu Umweltforschung

Vor 200 Jahren war die Geologie am KIT noch anders: Rohstoffe in Baden und Württemberg finden und Metalle verhütten – als Grundlage für Industrialisierung und Wohlstand. Heute geht es um natürliche Ressourcen, Kreisläufe und Umweltinteraktionen sowie die Entwicklung der Erde.

Als 1825 die Polytechnische Schule in Karlsruhe gegründet wurde, standen Maschinenbau, Architektur, Wasser- und Straßenbau sowie die Geologie ganz oben auf dem Lehrplan. Einer der Gründungsväter war der Geologe und Mineraloge Friedrich August Walchner (1799–1865). In seiner Amtszeit als zweiter Direktor des Polytechnikums – dem Vorläufer des heutigen KIT – wurde das Hauptgebäude gebaut und bezogen, später war er Mitglied im Frankfurter Vorparlament.

Damals wie heute verknüpft die Geologie am KIT naturwissenschaftliche Grundlagenforschung mit ingenieurwissenschaftlicher Anwendung: Im vorletzten Jahrhundert sicherten grundlegende geologische Karten die Rohstoffgewinnung in Baden und Württemberg. Gefördert wurden Flussspat, Blei, Zink, Silber, aber auch Nickel, Kupfer, Kobalt und Glassande. Erkenntnis führte zu Fortschritt, einhergehend mit gesellschaftlichem Wandel.

200 Jahre Geologie am KIT – ein Blick ins Buch

Professor Christoph Hilgers, Leiter des Lehrstuhls für Strukturgeologie und Sprecher des Zentrums Klima und Umwelt am KIT, hat die Entwicklung der Geowissenschaften in einer Publikation nachgezeichnet. Darin geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um spannende Anekdoten. Zum Beispiel: Was hat das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ mit Bergbau zu tun? Die traurige Wahrheit: Früher mussten Kinder unter Tage arbeiten. Wenig Licht führte zu Vitamin-D-Mangel und Wachstumsstörungen – deshalb waren viele Bergleute kleinwüchsig. Heute findet moderner, verantwortungsvoller Bergbau vollautomatisiert und ferngesteuert unter hohen Umweltauflagen statt.

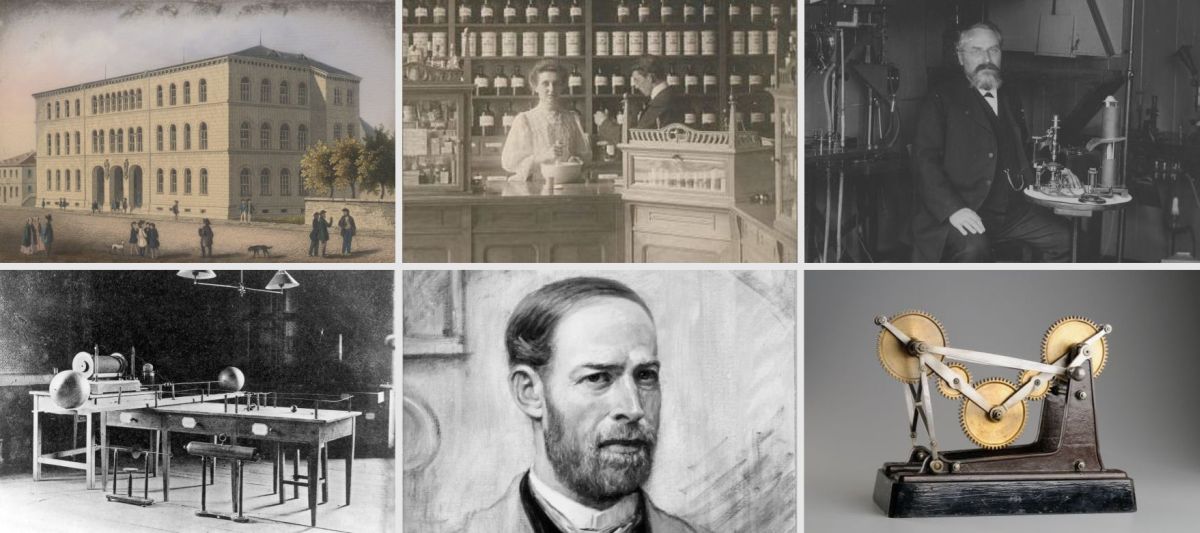

Das Buch zeigt auch den Wandel von Geschichte und Gesellschaft: Porträts ehemaliger Forschender machen die Geschichte lebendig.

Angewandte Geowissenschaften heute: Energie, Rohstoffe, Grundwasser, Umwelt

Die Angewandten Geowissenschaften am KIT beschäftigen sich mit natürlichen Ressourcen wie Geoenergie und Geothermie, Grundwasser und Rohstoffen. Dazu gehört die sichere Nutzung von Baugrund, die Kreislaufführung von Ressourcen, die Entfernung von Schadstoffen aus der Umwelt und die Speicherung von Energieträgern und CO2 im Untergrund. Heute geht es um grundlegende und angewandte Fragen: Wie funktioniert das globale Erdsystem? Wie können wir natürliche Ressourcen nachhaltiger nutzen, Kreisläufe schließen und Umweltinteraktionen reduzieren?

Besonders spannend: Die Geowissenschaften arbeiten eng mit anderen Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie mit den Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften zusammen. Ziel ist es, Umweltnutzung und Umweltschutz effizienter zu gestalten – für eine sichere Energie-, Rohstoff- und Wasserversorgung in einer lebenswerten Umwelt.

Publikation von Prof. Christoph Hilgers: Geologie im Wandel der Geschichte und Gesellschaft – 200 Jahre Angewandte Geowissenschaften am KIT im Jahre 2025

Download unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000182346

Zum Autor: Prof. Christoph Hilgers leitet den Lehrstuhl für Strukturgeologie und ist wissenschaftlicher Sprecher des KIT-Zentrums Klima und Umwelt. Er ist derzeit unter anderem Präsident des Berufsverbands deutscher Geowissenschaftler BDG und Mitglied des Kuratoriums des Geoforschungszentrums GFZ. Seine Forschungsfelder sind die Deformation und Alteration von Gesteinen, Energiesysteme und Rohstoffeffizienz, transnationale Hochschulbildung sowie Prozess- und strategische Analysen.

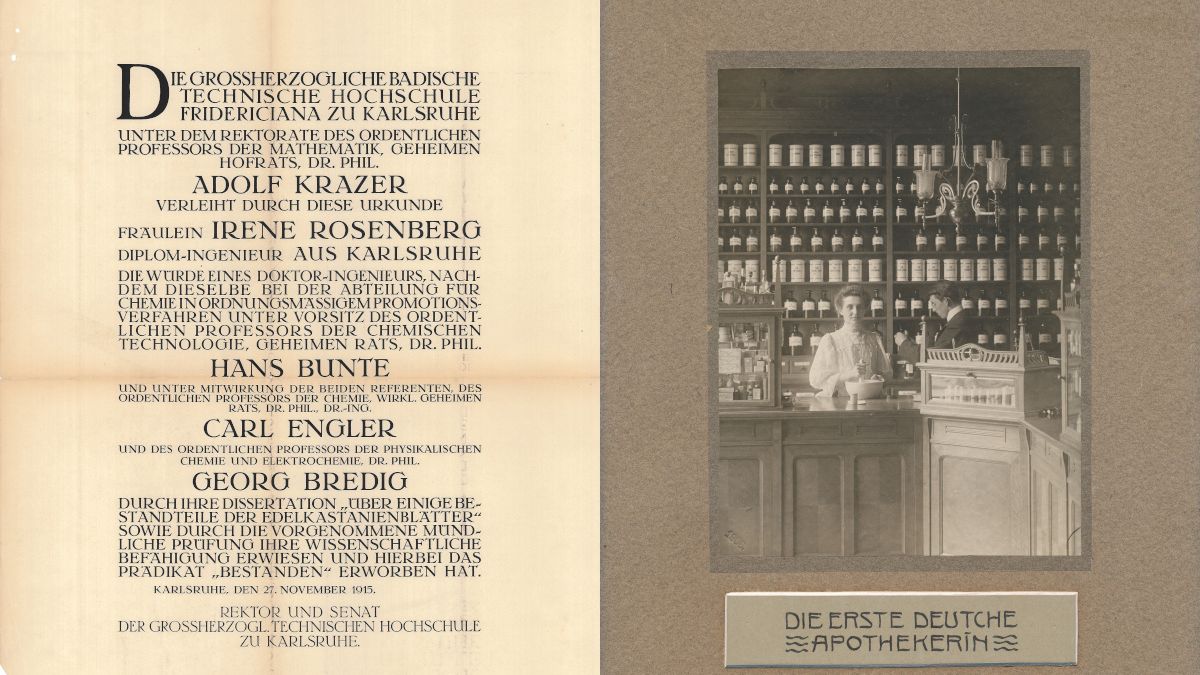

„Studieren verboten?“ – Wie Frauen sich ihren Platz im Hörsaal erkämpften

Ende des 19. Jahrhunderts war die Vorstellung, dass Frauen studieren könnten, für viele in Deutschland ein Affront. Während in den USA, Frankreich und sogar in der Schweiz längst Studentinnen in Hörsälen saßen, blieb Frauen hierzulande der Zugang zu höherer Bildung verwehrt. Doch in Karlsruhe regte sich Widerstand – und der kam von Frauen selbst.

Erste Schritte Richtung Gleichberechtigung

Schon 1885 entstand unter der Schirmherrschaft der Großherzogin Luise eine private Malerinnenschule, da Frauen auch nicht auf die staatliche Kunstakademie durften. Zwei Jahre später konnten Frauen auf Beschluss des Karlsruher Gemeinderats als Gasthörerinnen an Vorlesungen der Technischen Hochschule teilnehmen, allerdings nur in Kunst- und Literaturgeschichte. Die promovierte Chemikerin Clara Immerwahr, Ehefrau des späteren Chemie-Nobelpreisträgers Fritz Haber, hielt in der Volksbildung Vorträge über „Chemie in Küche und Heim“. Auch wenn das Thema stark auf traditionelle Rollenbilder abzielte, war das ein erster Schritt in Richtung wissenschaftlicher Teilhabe.

Der Durchbruch – endlich immatrikuliert

Der Durchbruch kam 1900: Das Land Baden ließ Frauen probeweise zum Studium zu. Die Karlsruherin Johanna Kappes gehörte zu den ersten regulär immatrikulierten Studentinnen. Ihre Kommilitonin Magdalena Meub wurde später Deutschlands erste approbierte Apothekerin, Thekla Schild die erste Diplom-Ingenieurin Badens. Irene Rosenberg promovierte 1915 als erste Frau am Chemischen Institut.

Doch der Weg in die Wissenschaft blieb für Frauen steinig: In den 1920er-Jahren waren Frauen an der Technischen Hochschule eine Ausnahmeerscheinung. Die Nationalsozialisten drängten sie zurück in die häusliche Sphäre: 1934 kamen Zulassungsbeschränkungen, Arbeitsdienstpflicht und ein dramatischer Rückgang der Studentinnenzahlen.

Ein langsames Erwachen

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten Frauen allmählich an die Technische Hochschule zurück. Doch erst in den 1960er-Jahren begann sich ihr Anteil spürbar zu verändern. Die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit – mehr Bildung für alle, neue Berufsbilder, ein wachsendes Selbstbewusstsein der Jugend – spiegelten sich auch in den Hörsälen wider. 1970 lag der Frauenanteil bei acht Prozent, 1980 bereits bei über 14 Prozent. Die Türen standen offen, aber viele Frauen mussten sich ihren Platz noch immer erkämpfen.

Heute liegt der Frauenanteil am KIT bei rund 29 Prozent. Die erste Professorin, Dagmar Gerthsen, wurde 1993 berufen. 2022 waren 18 Prozent der Professuren weiblich. Der Kampf um Bildung hat sich gelohnt – und geht weiter. Das KIT setzt sich heute aktiv für Chancengleichheit und Diversität ein. „Am KIT sind wir stolz auf die enge Verbundenheit von Studierenden, Alumni und Alumnae, Forschenden, Lehrenden und Mitarbeitenden, denn unsere Vielfalt macht uns stark. Sie ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern der Motor für Kreativität und Innovation“, so Professor Jan S. Hesthaven, Präsident des KIT, in seiner Rede zum 200-jährigen Jubiläum.

mex, 14.08.2025

200 Jahre Pioniergeist: Wie Otto Lehmann die Grundlage für moderne Displays schuf

Otto Lehmann erforschte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) die „lebenden Kristalle“ und legte damit den Grundstein für moderne Displays. Als Lehmann 1889 den Physiklehrstuhl am damaligen Polytechnikum Karlsruhe übernahm, ahnte niemand, dass seine Forschung einmal in fast jeder Hosentasche landen würde. Der Nachfolger von Heinrich Hertz war ein Tüftler mit Visionen – und einem Faible für das Unsichtbare.

Eine Idee ist ihrer Zeit voraus

Mit einem selbst entwickelten Mikroskop, das über eine eigene Lichtquelle und einen beheizbaren Probentisch verfügte, beobachtete Lehmann das Verhalten chemischer Substanzen beim Schmelzen und Erstarren. Dabei stieß er auf etwas völlig Neues: Materialzustände, die sich weder wie Flüssigkeiten noch wie feste Kristalle verhielten – sondern wie beides zugleich.

Lehmann nannte sie „scheinbar lebende Kristalle“. Heute kennen wir sie als flüssige Kristalle – die Grundlage für LCDs, also Flüssigkristallanzeigen, wie sie in Flachbildschirmen, Tablets und Smartphones verwendet werden. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse veröffentlichte Lehmann 1904 in dem Buch Flüssige Kristalle. Doch seine Zeitgenossen taten ihn als Sonderling ab. Ein Karlsruher Kollege lästerte, Lehmann sei „furchtbar einseitig nach den flüssigen Kristallen orientiert“. Die wissenschaftliche Welt ignorierte ihn – und seine Entdeckung geriet für Jahrzehnte in Vergessenheit.

Vom Außenseiter zum Pionier

Erst in den 1970er-Jahren, als die ersten LCDs entwickelt wurden, erinnerte man sich an den Karlsruher Pionier. Heute steht in jedem Flüssigkristalllabor ein Mikroskop nach Lehmanns Bauart und sein Name ist längst rehabilitiert – als Begründer einer Technologie, die unsere digitale Welt sichtbar macht.

mex, 30.07.2025

200 Jahre Pioniergeist: Bulli mit Blubb – ein Wasserstoffbus als Pionier der Verkehrswende

Wasserstoff birgt großes Potenzial für eine nachhaltige Energieversorgung. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erforscht seit Jahrzehnten die Potenziale des Elements. Bereits im 19. Jahrhundert entwickelte Professor Hans Bunte hier Verfahren zur Kohleveredelung, bei denen unter anderem Benzin, Aromaten, Phenol und wasserstoffreiches Stadtgas entstanden. Seine Arbeiten zur Effizienzsteigerung der Gaserzeugung und Heizwertbestimmung waren wegweisend für die deutsche Gaswirtschaft – und damit auch für die Nutzung von Wasserstoff. Wegen seiner hohen Energiedichte wurde Stadtgas im Ruhrgebiet und anderen Regionen bald zur Straßenbeleuchtung, Hausheizung und in der Industrie genutzt.

Heute steht die CO₂-neutrale Herstellung von Wasserstoff im Fokus der Forschung am KIT. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln deshalb Elektrolyseverfahren mit erneuerbaren Energien, testen die Wasserstoffproduktion auf See und arbeiten an Pipelines für den kombinierten Transport von Wasserstoff und Strom. Ziel ist eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung.

Motivation Ölkrise: Der Wasserstoff-Bulli

Ein Meilenstein in der Entwicklung war der „Bulli mit Blubb“ im Jahr 1986. Als Reaktion auf die Ölkrise der 1970er-Jahre baute das damalige Kernforschungszentrum Karlsruhe einen VW-Bus zu einem Brennstoffzellenfahrzeug um. Der Bus fuhr mit Wasserstoff aus Gasflaschen und war für den Straßenverkehr zugelassen. Er wurde auf dem heutigen Campus Nord und dem Hockenheimring getestet. Die Brennstoffzelle wandelte Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser um – das einzige „Abgas“ war Wasserdampf.

Viele Jahre später griff das KIT selbst auf diese Antriebsform zurück: Zwischen 2013 und 2024 pendelte ein Wasserstoff-Shuttlebus zwischen Campus Nord und Campus Süd. Die Technologie wird inzwischen auch für Züge, LKWs und Flugzeuge weiterentwickelt.

Vortrag: Der Wasserstoffbulli aus dem Kernforschungszentrum

Anlässlich der Vorstellung des Katalogs zur Jubiläumsausstellung „200 Jahre KIT | 100 Objekte. Teile des Ganzen“ berichtet Professor Kurt Möser, wie der „Wasserstoffbulli“ am damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe entwickelt wurde – lange bevor die Autoindustrie das Thema Wasserstoff aufgriff. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 30. Juli 2025, 18 Uhr, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien

mex, 17.07.2025, aktualisiert am 18.07.2025

200 Jahre Pioniergeist: Wissenschaftlicher Fortschritt und ethische Verantwortung

Der Name Fritz Haber steht für die Dualität von Fortschritt und Zerstörung: großartige wissenschaftliche Errungenschaften – und die verheerenden Folgen ihres Einsatzes für zerstörerische Zwecke. Der Chemiker forschte und lehrte von 1894 bis 1911 in Karlsruhe und revolutionierte dabei die Landwirtschaft. Später wandte er sich der Kriegsforschung zu und entwickelte Giftgas.

Die Revolution der Landwirtschaft

1904 begann Fritz Haber mit Experimenten zur Ammoniaksynthese. Nach einem Weg, das stechend riechende Gas künstlich herzustellen, suchten damals viele Wissenschaftler, denn Ammoniak hatte sich in Verbindung etwa mit Schwefelsäure als hervorragender Dünger erwiesen. Und weil die Bevölkerung in den europäischen Ländern während der Industrialisierung rasant wuchs – bis 1900 hatte sich die Zahl der Deutschen binnen eines Jahrhunderts auf 55 Millionen mehr als verdoppelt –, mussten die Erträge der Landwirtschaft gesteigert werden. Gleichzeitig war natürlicher Dünger wie Tierdung knapp. Ammoniak aus den Bestandteilen Stickstoff und Wasserstoff herzustellen, lag daher nahe, gelungen war es aber noch niemandem.

Durchbrüche: Druck, Temperatur und die industrielle Umsetzung

Der entscheidende Kniff, der schließlich den Durchbruch brachte, war die Kombination aus starkem Druck und hoher Temperatur. Im Frühjahr 1909 experimentierte Haber dazu mit verschiedenen exotischen Katalysatoren wie Osmium und Uran. Mit einer neu entwickelten Apparatur – geeignete Hochdrucktechnologie wie Konusventile hatte es bis dahin nicht gegeben –, bei einem Druck von 185 Atmosphären und einer Temperatur von 600 bis 900 Grad tropfte aus dem Druckofen im Labor schließlich flüssiges Ammoniak.

Habers Durchbruch im Labor auch industriell umzusetzen, ist der Verdienst des Ingenieurs Carl Bosch. In den BASF-Laboren in Ludwigshafen führten Boschs Chemiker zehntausende Versuchsreihen durch und fanden schließlich einen Katalysator, der effizient, stabil und wirtschaftlich war: „Schmutziges Eisen“, ein eisenhaltiges Material, das man mit Kaliumoxid und anderen Verunreinigungen versetzte, um die katalytische Wirkung zu verbessern, wurde zum industriellen Standardkatalysator für das Haber-Bosch-Verfahren.

Vom Dünger zur Munition – und zum verheerenden Einsatz von Giftgas

Dafür, dass mit wissenschaftlichem Fortschritt auch ethische Herausforderungen einhergehen können, ist die Geschichte von Fritz Haber ein eindringliches Beispiel: Während des Ersten Weltkriegs nutzte das Deutsche Reich das Haber-Bosch-Verfahren zur Herstellung von Sprengstoff und Munition – mit Ammoniak als Ausgangsstoff für die Erzeugung von Salpetersäure, die sich wiederum mit Basen zu Salpeter umsetzen lässt. Als die Alliierten Deutschland mit einer Seeblockade von den natürlichen Salpeterquellen in Südamerika abschnitten, wurde die synthetische Produktion von Ammoniak entscheidend für die Fortführung des Kriegs. Die Folge waren Düngermangel und Ernteausfälle. In vier Jahren Krieg starben etwa 800 000 Deutsche an Unterernährung.

Als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin arbeitete Haber darüber hinaus an der Entwicklung von Giftgas: Am 22. April 1915 überwachte er – ausstaffiert mit einer selbst entworfenen Chemiker-Uniform – persönlich den ersten großflächigen Einsatz von Chlorgas nahe der belgischen Stadt Ypern, dem Tausende Soldaten zum Opfer fielen und der eine neue Ära der Kriegsführung einleitete. Chemische Waffen töteten im Ersten Weltkrieg schätzungsweise 92 000 Soldaten auf besonders qualvolle Weise und verwundeten oder verstümmelten 1,3 Millionen weitere.

Nobelpreis und Kontroversen

Fritz Haber und seine Motive zu verstehen, fällt heute schwer: Sein Lebensweg ist ein Beispiel für den eines intellektuellen Bürgers des 19. Jahrhunderts. Als Sohn eines Kaufmanns drängte es ihn in die Wissenschaft, wo er nicht nur als brillanter Forscher in Erscheinung trat, sondern auch ein als seinen Studierenden zugewandter Lehrer beschrieben wird, der seine Vorlesungen mit beißendem Humor würzte.

Sein Team in Karlsruhe war international besetzt mit Wissenschaftlern aus Großbritannien, Amerika, Japan und Osteuropa. Darunter Robert Le Rossignol und Friedrich Bergius, die maßgeblich zur Entwicklung der Hochdrucktechnik beitrugen – Bergius und Bosch bekamen 1931 den Nobelpreis für ihre gemeinsamen Beiträge zur großtechnischen Umsetzung chemischer Hochdruckverfahren. Haber gehörte zu dem damals großen Kreis von Juden im Kaiserreich, die durch Leistung für den Staat und das Militär ihr Deutschsein besonders demonstrieren wollten. Der Umstand, dass er im Jahr des Kriegsendes 1918 mit dem Nobelpreis für seine Entwicklung der Ammoniaksynthese ausgezeichnet wurde, während ihn die Alliierten wegen seiner Rolle im Gaskrieg als Kriegsverbrecher suchten, zeigt die ganze Zwiespältigkeit seines Forscherlebens.

mex, 16.06.2025

200 Jahre Pioniergeist: Wenn die Chemie stimmt

Die Chemie bot während der Frühindustrialisierung Lösungen für die begrenzten natürlichen Rohstoffe Deutschlands: Chemikalien wie Pottasche und Soda waren essenziell für die Ledergerbung sowie die Herstellung von Leinen, Glas, Seife und Schießpulver. Herausforderungen bestanden in der Entwicklung neuer Verfahren und der Trennung von Chemie und Maschinenbau. Die systematische Forschung und Differenzierung der Fächer durch Pioniere wie Karl Weltzien und den Maschinenbauer Ferdinand Redtenbacher waren wegweisend für den industriellen Fortschritt.

Erster Weltkongress der Chemie in Karlsruhe

Weltzien legte den Grundstein für die chemische Forschung am KIT. Er richtete zunächst bei sich zu Hause ein privates Labor ein, damit die Studenten praktisch üben konnten, und setzte sich gemeinsam mit Redtenbacher für die Trennung von Chemie und Maschinenbau ein, die damals didaktisch eng verbunden waren. 1851 richtete das Polytechnikum ein nach seinen Vorstellungen gestaltetes, modernes chemisches Labor ein, das Karlsruhe zu einem Zentrum der Chemieforschung machte.

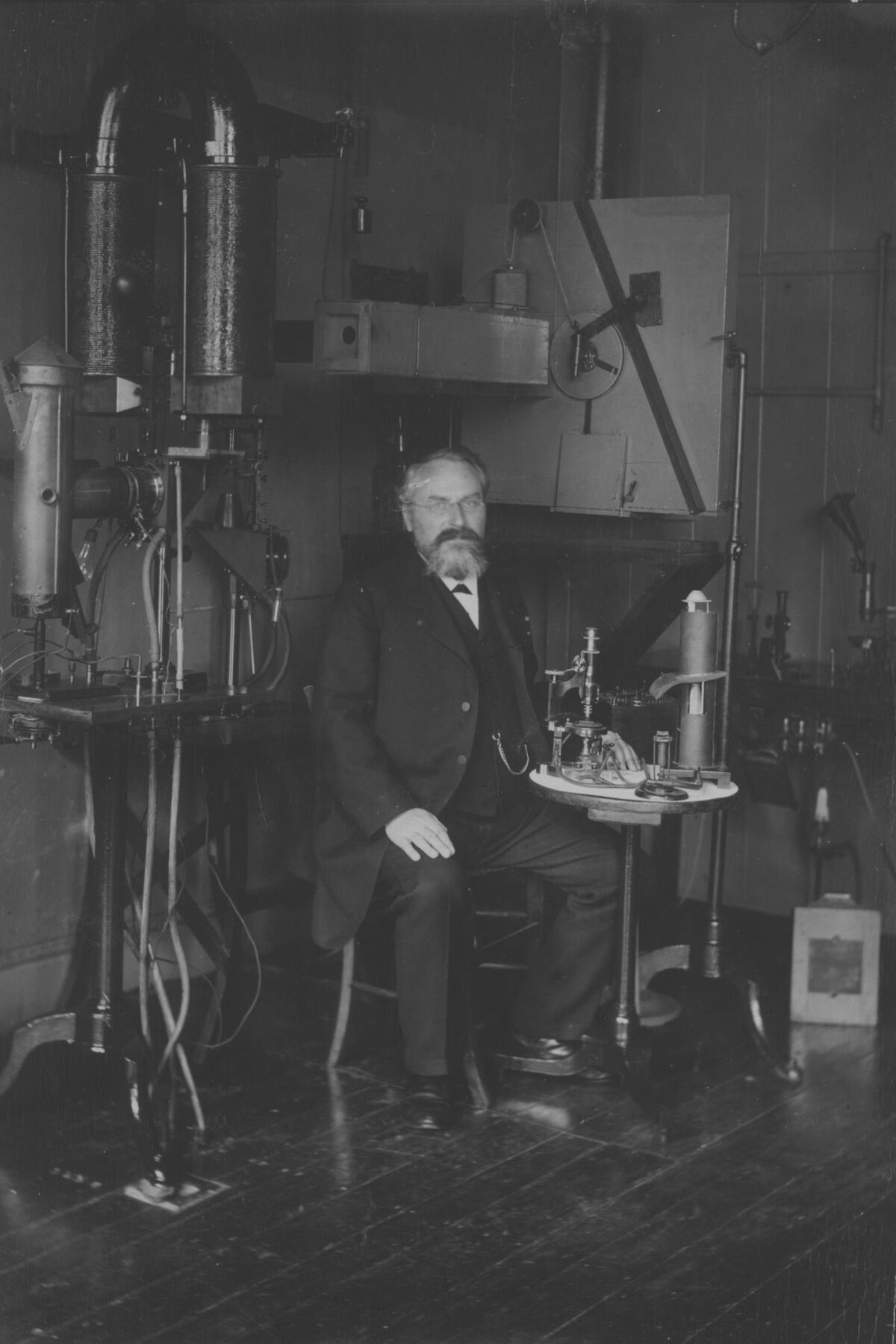

Eine Folge dieser Entwicklung war der weltweit erste Fachkongress der Chemie im September 1860 in Karlsruhe. Organisiert von Weltzien und August Kekulé, versammelte sich die Elite der internationalen Chemie, um Begriffe und Symbole wie Atom, Molekül oder Basizität zu harmonisieren, denn diese waren damals noch nicht definiert. Obwohl die Forschenden nicht alle Fragen klären konnten, war die schlimmste Zeit der Verwirrung überwunden, wie Carl Engler (1842-1925), der „Nestor“ der Karlsruher Chemie, rückblickend bemerkte.

Karlsruhe als Brutstätte chemiewissenschaftlicher Durchbrüche

Engler forschte an Farbstoffen und Problemen der Farbenindustrie. 1884 begann er mit der Erdölforschung und gilt als Begründer der deutschen Mineralölwissenschaften. Als Aufsichtsratsmitglied der BASF bahnte er die industrielle Nutzung bahnbrechender Entdeckungen Karlsruher Wissenschaftler an. Etwa die Herstellung von Stickstoffdünger beruhend auf den Forschungen von Fritz Haber.

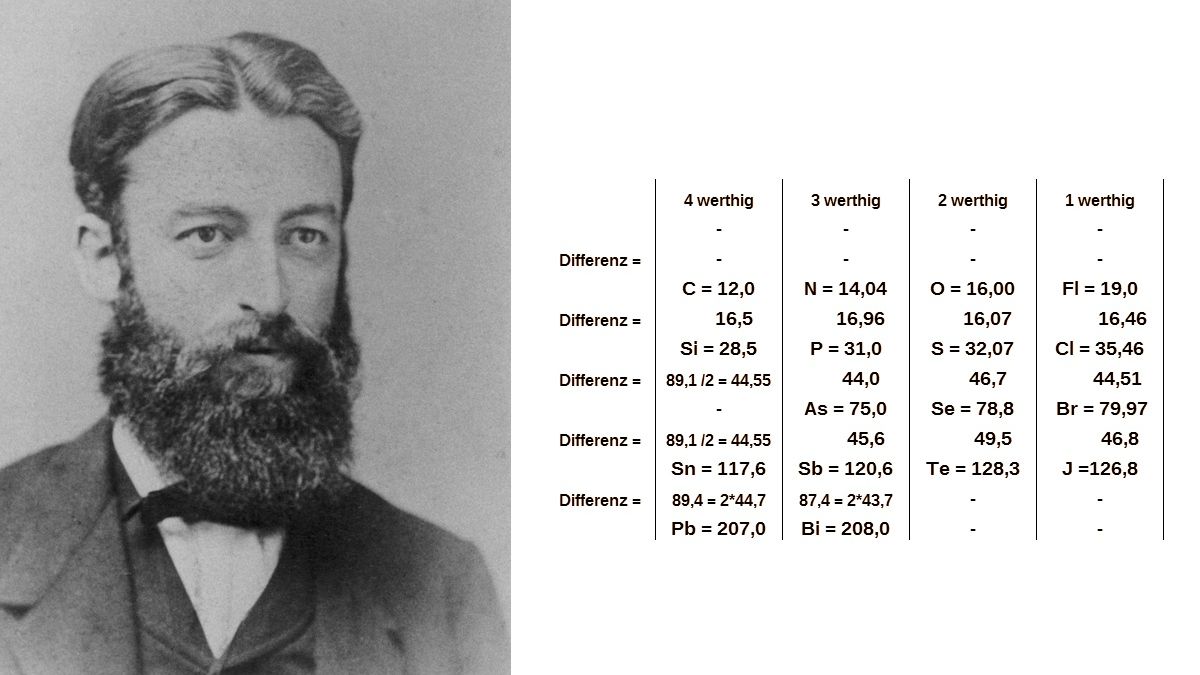

Lothar Meyer trat 1868 Weltziens Nachfolge an. Sein Werk „Die modernen Theorien der Chemie“ enthielt die erste Version eines Periodensystems. Überlegungen zu den Elementen der heutigen Hauptgruppen, sortiert nach Atomgewicht und Wertigkeit, präsentierte er 1869 Damit konnte Meyer die Eigenschaften der bis dahin unbekannten Elemente Gallium, Scandium und Germanium voraussagen.

Hans Bunte, Experte für Gas-, Brennstoff- und Feuerungstechnik, wurde 1887 auf den Lehrstuhl für Chemische Technologie berufen. Bunte schuf theoretische Grundlagen für die Wärmeerzeugung und bestimmte erstmals den Heizwert vieler Brennstoffe. Zudem entwickelte er Kohleveredlungsverfahren, mit deren Hilfe er Benzin, Stadtgas oder Grundchemikalien wie Aromaten oder Phenol erzeugen konnte. Zu einer Zeit, in der Erdöl noch nicht so verbreitet war, war die Bedeutung dieser Verfahren enorm. So machte Bunte Karlsruhe zu einem Zentrum der deutschen Energiewirtschaft.

Neugierig geworden? Mehr über die aufregende Geschichte des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können.

Verpassen Sie auch nicht die 200 Jahre-Website des KIT, die ständig aktuell über das Jubiläumsprogramm mit einer Vielzahl von Ausstellungen, Experimenten, Besichtigungen, multimedialen Erlebnissen, Festveranstaltungen und anderen spannenden Formaten informiert.

mex, 21.03.2025

Foto:

Meyer: KIT-Archiv;

Periodensystem: Wikipedia, zuletzt abgerufen am 21.03.2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Lothar_Meyer#/media/File:Periodic_table_Meyer_1864.png, Public Domain, CC BY-SA 4.0;

Collage: KIT

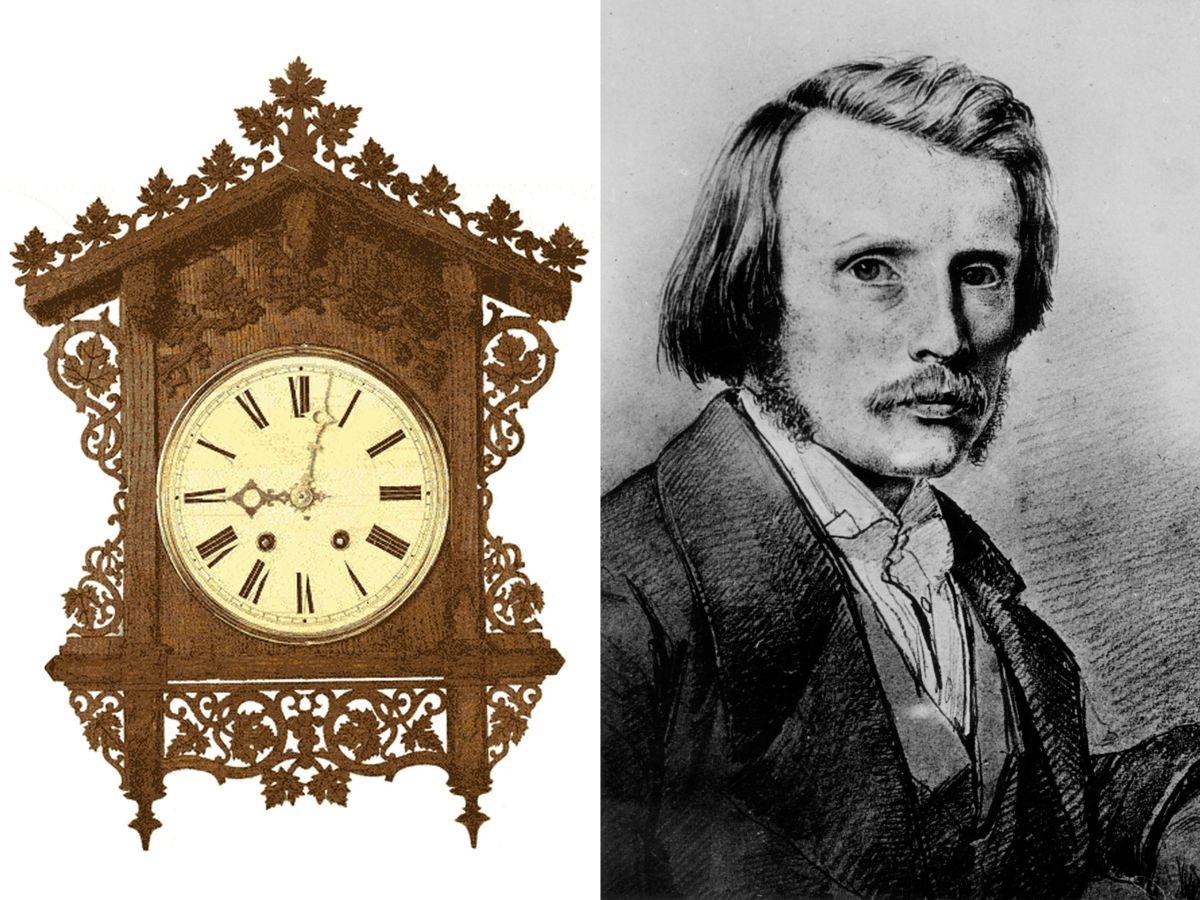

Die Kuckucksuhr: Pop-Ikone aus Karlsruhe

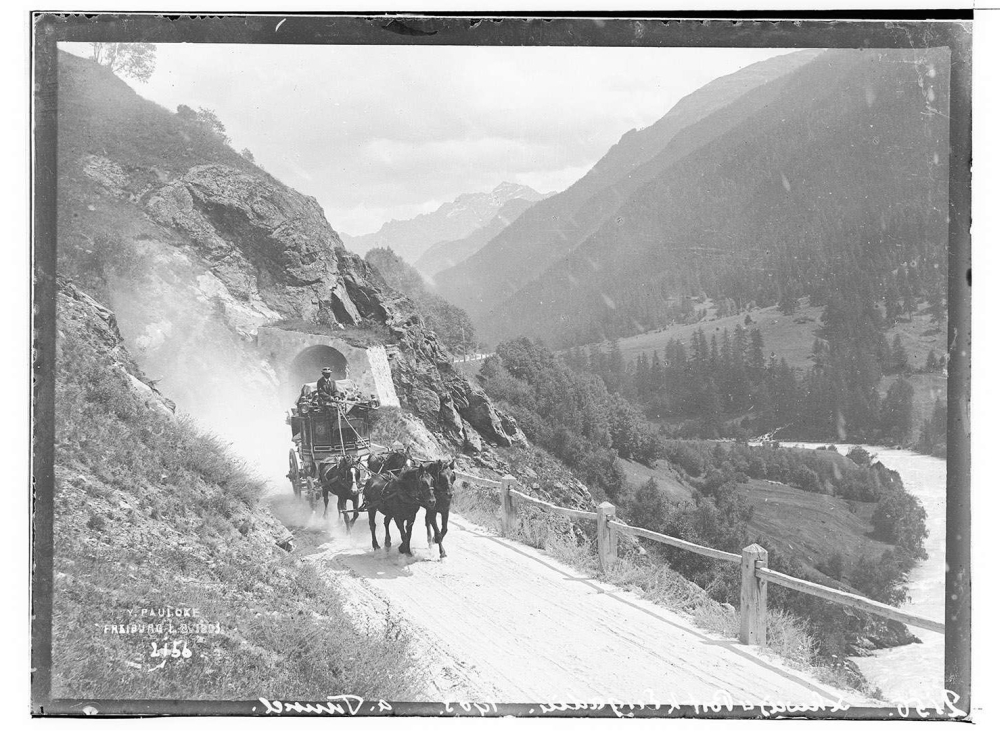

Das ikonische Design der Schwarzwälder Kuckucksuhr hat seinen Ursprung in Karlsruhe. Entworfen hat sie der Eisenbahnenthusiast Friedrich Eisenlohr im Jahr 1850.

Das Gehäuse erinnert nicht von ungefähr an ein charmantes Bahnwärterhäuschen. Eisenlohr, der am Polytechnikum Karlsruhe lehrte, plante die meisten Bahnhöfe entlang der ab 1838 erbauten Linien der Badischen Staatseisenbahn. Darunter waren die Zughallen in Mannheim, Heidelberg und Baden-Baden sowie der alte Karlsruher Bahnhof, der sich am damaligen südlichen Stadtrand in der Nähe des heutigen Staatstheaters befand und als Vorbild für eine ganze Reihe von Bahnhöfen in Baden diente. Eisenlohrs Entwürfe für über 300 Bahnwärterhäuschen prägten das Erscheinungsbild der badischen Eisenbahnlandschaft.

Die Uhr entwarf Eisenlohr für einen Wettbewerb, den Robert Gerwig als Direktor der 1850 gegründeten Uhrmacherschule Furtwangen ausgerufen hatte, um das lahmende Schwarzwälder Uhrmacherhandwerk zu fördern. Bereits um 1855 wurde sie von der Firma Kreuzer, Gatz & Co. produziert und erlangte rasch weithin große Beliebtheit als romantisches Symbol, das noch heute weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinausstrahlt.

Der Bauingenieur Gerwig war ein Alumnus der Polytechnischen Schule. Den größten Teil seines Berufslebens baute er Verkehrswege im Dienst der badischen Oberdirektion für Wasser- und Straßenbau, darunter die Schwarzwaldbahn, die wegen ihrer innovativen Streckenführung bekannt wurde.

Eisenlohr, an den ein Denkmal im Ehrenhof des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erinnert, prägte als Lehrer viele bekannte Architekten der Region, wie etwa Reinhard Baumeister. Baumeister war ein Verfechter der Gartenstadtbewegung und verwirklichte in den 1870er-Jahren bis Mitte der 1890er-Jahre viele grüne Stadtteile in Baden, darunter die Mannheimer Oststadt, verschiedene Quartiere in Heilbronn, die Heidelberger Weststadt und Rastatts ehemalige Festungsareale. Außerdem plante er zahlreiche Bahnstrecken durch die malerischen Nebentäler der Rheinebene. Die Murgtal-, Renchtal- und Breisachbahnen sind bei Touristinnen und Touristen unverändert beliebt.

Neugierig geworden? Mehr über die aufregende Geschichte des KIT und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie im KIT Shop online bestellen können. (mex)

200 Jahre Pioniergeist: Die Begründung des wissenschaftlichen Maschinenbaus

Als der Maschinenbauingenieur Ferdinand Redtenbacher 1841 an die Polytechnische Schule berufen wird, begründet er dort nichts weniger als den wissenschaftlichen Maschinenbau in Deutschland. Der Österreicher macht Karlsruhe durch seine ambitionierte Lehre nicht nur in der ganzen Technikwelt bekannt, sondern auch zu einem Treiber der Industrialisierung in Baden, Deutschland und darüber hinaus.

Redtenbacher war überzeugt, dass Maschinenbau mehr ist als nur Handwerk – er sah darin eine Wissenschaft, die auf mathematischen und physikalischen Prinzipien basiert. In einer Zeit, in der Maschinenbau hauptsächlich auf Erfahrung und handwerklichem Können beruhte und Ingenieure als bessere Mechaniker galten, setzte Redtenbacher auf eine Verwissenschaftlichung und Mathematisierung des Ingenieurwesens. Er führte mathematische und mechanische Prinzipien in das Fach ein, um Maschinen systematisch zu verstehen und zu entwerfen.

Redtenbachers Vision: Das viel weiter industrialisierte England durch wissenschaftliche Methoden in der technischen Entwicklung zu überholen. Mussten 1835 die Komponenten der ersten Eisenbahnlinie in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth noch komplett aus Großbritannien eingeführt werden, von den Schienen und Waggons über die Lokomotive mit den Kohlen bis hin zum Lokführer und Heizer, waren die deutschen Lokomotiven den englischen schon im Jahr 1847 technisch überlegen. Zum Beispiel die „Badenia“ der 1837 von Emil Keßler und Theodor Martiensen – beide Alumni des Polytechnikums – gegründeten Maschinenfabrik in Karlsruhe. Der deutsche Maschinenbau hatte sich bei der größten und komplexesten Technologie jener Zeit von den einstigen Vorreitern emanzipiert.

In den 1850er-Jahren schaffte die deutsche Schwerindustrie den Durchbruch, wozu zahlreiche Schüler Redtenbachers einen Beitrag leisteten: So arbeitete Heinrich Buz eng mit Rudolf Diesel zusammen und wurde Mitbegründer der Firma MAN, die den Dieselmotor entwickelte und zur industriellen Revolution in Deutschland beitrug. Und Eugen Langen entwickelte gemeinsam mit Nikolaus August Otto den Ottomotor, der auf der Pariser Weltausstellung von 1867 die Goldmedaille erhielt und die Grundlage für moderne Verbrennungsmotoren bildete.

Neugierig geworden? Mehr über die aufregende Geschichte des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie online bestellen können.